在其他地區,非洲煤炭使用率不及亞洲與北美,但是該地區90%以上的電力為燃煤供電,在達成共同協議上也會有一定困難度。

目前全世界依舊有8500個燃煤發電廠正在運行中,在開發中國家仍有增建的計畫,整個世界近四成的發電量所造成的溫室氣體是不可逆的,因此在氣候行動中,利用替代能源發電,讓各國的煤炭使用量逐步減少/淘汰,一定能有效減少二氧化碳排放量,COP26首次達成各國對明確減少煤炭使用的書面協議,這也凸顯出在本次會議中燃煤協議的重要關鍵性。

撰文者:陳韋廷

參考資料:

「科學與研究對話」,對話重點關注海洋垃圾的科學和研究,並邀請來自全球不同地區的專家小組參加。討論最近的重要研究成果和海洋垃圾科學和理解方面的進展,並就未來研究的優先事項分享意見。大家也可以在研討會app上直接提問題,台上的講者會盡量回答。

小組主持人:Nancy Wallace ( 美國國家海洋和大氣管理局海洋廢棄物項目主任 )。

台上專家:

GPML 是為了保護全球海洋環境、人類福祉和動物福利提供合作與協調的平台。平台上主要分享想法、知識和經驗,以減少知識落差,並提供新出現的問題,利用所有參與者的的專業知識、資源和熱情為了2030的海洋永續發展目標 14.1 做出重大貢獻(到 2025 年,預防和顯著減少各種海洋污染,特別是陸上活動造成的污染,包括海洋垃圾和營養物污染)。

GPML在做的五個主要行動:

Global Partnership on the Marine Litter場次在簡單的報告完他們是在做什麼後,聚焦的問題主要都在「如何更好地促進全球區域間對海洋廢棄物的研究、資料開放合作」。

與著名學海洋廢棄物研究學者Jenna Jambeck, Ph.D以及Seabin 創辦人Pete交流。

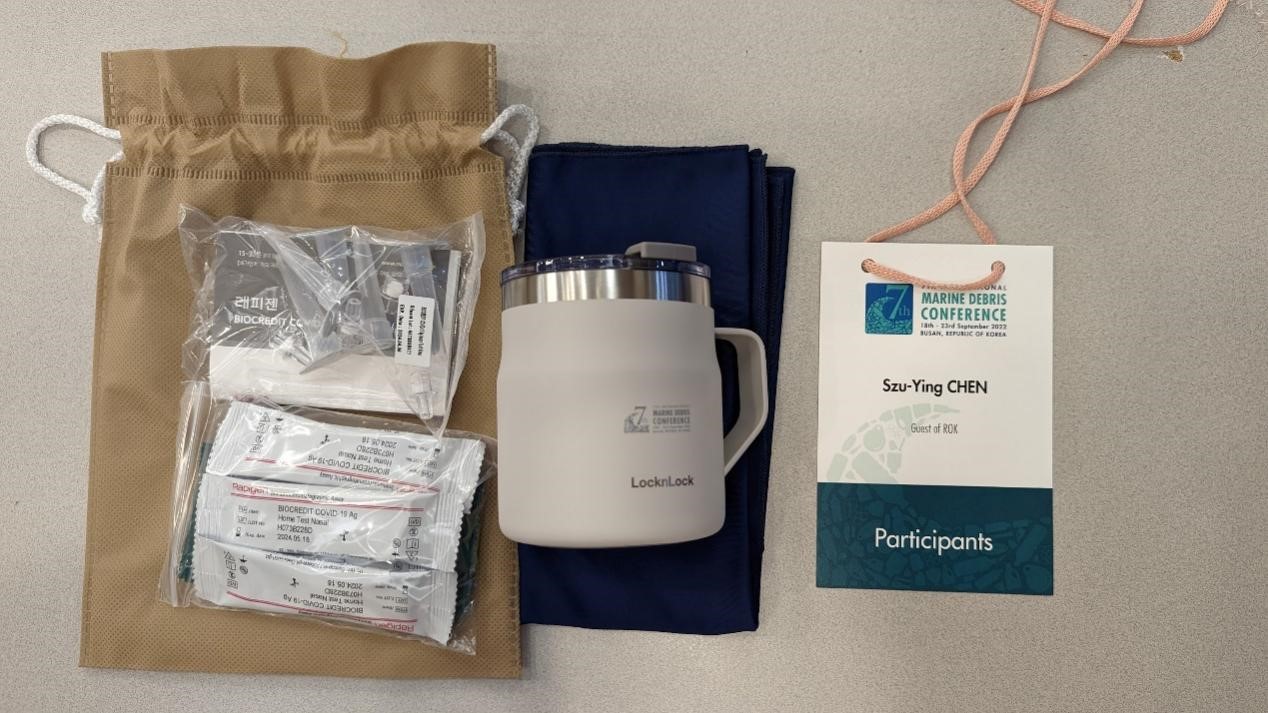

本次大會除了精彩豐富的報告外,主辦單位為了零廢棄也有許多特別要求。大會建置了專用APP,將資訊電子化,同時設置筆記專區以及通訊功能,節省至少4萬多張印刷紙。會議期間完全不使用一次性的餐盒,僅提供麩皮壓製的可堆肥餐具。所有的海報與展板都會妥善回收,會場的橫幅會回收製成袋子,由地方的NGO販賣,並將利潤捐贈給慈善機構。而研討會產生的廚餘都送牲畜養殖飼料加工。主辦單位的協調能力與減塑決心讓人敬佩。

本次研討會對一次性廢棄物減少的努力,在餐點上使用生物可分解餐具(用穀類麩皮壓制成,可以在三十天內完全分解的餐具)。

本次與會的臺灣成員多達十餘人,是上一屆的兩倍!包含成功大學、黑潮海洋文教基金會、財團法人慈心有機農業發展基金會、澄洋環境顧問與臺灣湛藍海洋聯盟。發表的主題多元,包含海廢監測數據如何裨益政策決策、河川漂流物監測、以創新科技對抗海廢(湛鬥機)、牡蠣微塑膠中的持久性有機物、漁網供應鏈與商業模式、廢棄漁網的生命週期、黑潮的島航微塑膠調查,以及小學與在地店家創造減塑行動的環境教育案例。面對海廢,臺灣政策持續推展,而各地都有許多團體努力,形成密不可分的合作網絡。放眼國際,各國的海廢打擊行動也是坎坷艱難。未來保持開放的心胸尋求建議,同時目標堅定,展現韌性與決心,相信臺灣在全球抗廢的浪潮下,可以透過藍色價值,打破國界鴻溝,貢獻獨特的臺灣經驗。

臺灣在永續議題的發展多元,各地都有很多團體在做努力,迫於疫情這次很多團體沒有參加。放眼國際,一定不是外國的的月亮比較圓,各國的海廢打擊案例都走的很艱難。就連全球最知名的幾個創新科技發展,也都是默默的在各方面進行改進,保持開放的心胸尋求建議,但也目標堅定,展現韌性與決心。

例如seabin很成功的雪梨港示範計畫,一開始地方政府也不出資(當然有很多原因,例如你不能圖利廠商,或是海洋廢棄物是民眾和產業本來就應該自負的責任等考量),是靠seabin計畫自籌經費去執行,等到做起來後,才與其他相關單位拓展合作。

臺灣海洋廢棄物減量的私部門(澄洋)、非政府組織(湛、黑潮、慈心、海湧、rethink)、相關政策(廢棄物減量平台、向海致敬、基隆市刺網實名制等)甚至「個人」(如陳信助大哥);甚至非以海廢為主要議題的團體(環境資訊中心、年年有鰆、海洋公民、海洋環境教育協會),全臺學研單位,都在海洋廢棄物或是更高層次的永續發展議題持續拓展。重要的是如何打破同溫層(避免永續議題很多時候都是自己在自high,考量不同權益關係人的立場很重要),擴大一起打擊海洋垃圾的湛(戰)友,吸收好的建議,建立良好合作,將最適切的解決方案連結資源,放在對的地方。從在地議題出發建立臺灣自己的永續價值。同時面對打擊可探尋合作機會永不放棄的韌性!

這次參加國際海廢大會,湛鬥機受到各方的鼓舞,包含我們一直在paper review的那些role model! 我們更加確信,在地永續議題,可以在國際上展現臺灣價值,臺灣需要團結走出去。我們一直清楚,科技只是達到最有效率解決痛點的手段,最重要的是如何透過這個模式影響更多團體,喚醒民眾自覺,從源頭一起打擊海廢。

本次大會臺灣與會團體合照。

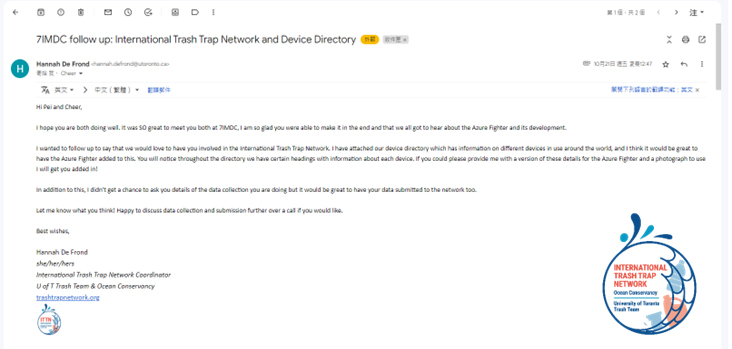

第七屆全球海廢大會結束後,湛藍海洋聯盟收到來自加拿大多倫多大學海廢研究室(International Trash Trap Network Coordinator, U of T Trash Team)與全球海廢監測發起非政府組織Ocean Conservancy共同建立的國際海洋廢棄物清除器網絡「International Trash Trap Network」。

透過參加全球第七屆海廢大會,湛藍聯盟與國際間領頭海洋廢棄物物清除器團隊交換經驗心得與分享資訊,並透過過加入網絡,提升臺灣於國際海洋事務的能見度,攜手共同對抗海洋垃圾,建立跨區域的合作網絡!

總結本次大會有關Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (ALDFG) 的子題,可歸為:

(1)全球在解決幽靈漁具和其他海洋垃圾的數據差距

(2) 防止漁業丟失漁具:管理、政策和漁具設計

(3)減少水産養殖作業中ALDFG的最佳實踐案例

(4)小規模漁業中定位ALDFG的技術和方法

(5)漁具循環利用的挑戰和機會

(6)加勒比海ALDFG現況與困境等

而臺灣在ALDFG議題則有澄洋環境顧問以及成功大學分別針對漁網供應鏈與商業模式以及廢棄漁網生命週期探索進行口頭發表。

全球圍網熱帶鮪魚類捕撈產量約 65% 的來自集魚器所吸引的魚群。據估計,全球漁業每年部署多達100,000個FAD,國際海鮮可持續發展基金會 (International Seafood Sustainability Foundation, ISSF)估計,該些FAD 中約有 7% 至 20% 最終會擱淺,其餘80%的集魚器其最終生命旅程則極少被完整記錄。大多數FAD 由懸掛在水面筏板上的塑料網板組成。丟失和廢棄的FAD可能造成包括幽靈捕撈、海上塑膠堆積、珊瑚礁棲地受損以及其他如旅遊業、航運等經濟活動的干擾。

自 2010 年以來,ISSF在太平洋、大西洋和印度洋透過漁業改善計畫和漁網業者合作進行生物可分解集魚器(Boi-FAD)的示範計畫,並從 2017 年開始進行大規模試驗。計畫目的主要在改善FAD設計,以及透過如有機繩索和帆布等易生物分解的零件替代傳統塑膠,讓其在遺失後更容易分解,減緩幽靈捕撈、棲地破壞等風險。試驗結果表示這種替換局部易分解零件的FAD與傳統FAD相比,依照不同的作業洋區,使用壽命在3至9個月之間,但整體來說比圍網漁業要求的使用壽命短1。

通常 Bio-FAD 的使用壽命較短是由於傳統上使用的FAD 部分零件在被可生物分解材料取代時,結構對海浪的承受力也變較小;因此,為了用有機材料代替堅固的塑料材料,同時延長這些生物 FAD 的使用壽命,ISSF與漁民、海洋物理學家和捕撈技術專家合作共同研發新型的水母集魚器(Jelly-FAD)。顧名思義,Jelly-FAD是一種將結構壓力調整到最小的FAD,就像水母一樣。對其構造中使用的有機材料密度的評估使其能夠像水母一樣以中性浮力漂移。

目前Jelly-FAD透過漁業改進項目聯繫各大洋圍網業者進行測試,以嘗試找出其在不同洋區的使用情況。其中僅中西太平洋沒有正在進行測試的漁船,原因在於中西太平洋漁業管理組織(WCPFC)擔心FAD的集魚器群可能存在混獲過多大目鮪幼魚的問題,所以訂定較嚴格的FAD下網規範致使該洋區較難以找到搭配試驗的船隻。

會議中我們請教ISSF的報告人Dr. Gala Moreno,有沒有同時請漁業科學家去評估Jelly-FAD跟傳統集魚器在捕魚效率上有沒有差別?如果兩者漁獲效率相近,價錢上沒有相差太多,可能比較容易去說服圍網業者們多以生物可分解集魚器替代傳統純塑膠集魚器。Dr. Gala Moreno表示,目前有規劃去進行漁獲效率研究,但相關參數複雜,最好的方式還是直接請漁船幫忙測試,由他們的反應決定好不好用,包含集漁效果是否滿意以及結構是否與傳統一樣穩固,所以目前Jelly-FAD歡迎各大洋區圍網漁船加入測試行列。

臺灣沿近海漁業管理有基隆市自2016年開始的刺網實名制,而就漁業管理視角,華盛頓州的珍寶蟹(Dungeness Crab)蟹籠以及鮭魚刺網的相關規範可以提供參考。自然資源顧問(Natural Resources Consultants)估計華州每年有超過 12,000個蟹籠丟失,使得業者每年損失數十萬美元的收入和設備費,遺失的蟹籠會破壞海洋棲息地,並持續進行幽靈捕撈。NRC累積超過十年的研究顯示,商業漁業與休閒漁業籠具遺失的原因大不相同: 商業螃蟹漁業ALDFG原因主要來自與商船的航道衝突,造成浮標被切斷以及盜竊和破壞行為。而休閒漁業則是主要來自使用不當(線太短、打結亂打)、航道衝突以及不夠了解潮汐和洋流。總體來說商業螃蟹漁業年損失約5% (約1,000 個)、休閒漁業則高達10,000個。NRC推估在商業螃蟹漁業上,近5年平均每年損失142,935隻的螃蟹漁獲,價值約達125萬美元/年2。

在沿海商業珍寶蟹漁業中,華盛頓魚類和野生動物管理局(Fish and Wildlife Service)於2016年實施「普吉特海灣丟失蟹籠預防計劃」,內容主要包含(1)部落和州級的珍寶蟹和蝦類漁業需要實名制,讓蟹籠可朔源;(2)在籠具開口上使用可生物降解的繩索,以盡量減少漁具遺失時的幽靈捕撈。休閒蟹籠許可證費用則加收包括專門用於找回丟失的蟹籠的額外費用;(3)華州和部落當局則會在禁漁期間透過標定與潛水員定期移除漁場的ALDFG。這項計畫諮詢委員會委員包含: 漁業代表、休閒漁民、漁業資源管理人員、船舶交通主管機關、海運業、當地海洋資源委員會、非政府組織和政府機構。

華州是一個擁有優渥漁業管理資源的地區,他們已經每年很精確的掌握遺失多少漁網,每年投入多少經費,以及回收成效。臺灣具有各種多元漁具漁法的漁業背景,跟北美的單一漁業管理有很多差異,當初基隆光進行刺網漁網實名制,就需在蔡馥嚀科長帶領下進行非常多的溝通。但普吉特海灣丟失蟹籠預防計劃在漁具上的掌握、科學評估,以及其牽涉到許多不同部門的管理權責間的溝通,可說是臺灣在漁業管理上的一個重要參考。

接在北美案例後面的加勒比海的漁業研究院Dr. Alejandro Acosta說:「不是我要抱怨,但跟加勒比海比起來,北美、加拿大的案例都是小打小鬧!」。加勒比海水域漁業行為牽涉近20多個國家,其面對的是不同的語言、不同的文化與漁業型態。

加勒比海漁業相關的管理規範已經在不同程度明確限制了不同漁具的禁漁區。Dr. Acosta認為加勒比海日益嚴重的ALDFG問題在實務中極需創新科技的應用,以及環境友善漁具設計。而來自挪威的Resquunit 和美國的Blue Ocean Gear 也正在投入新型漁具設計在特定國家進行了試驗型示範計畫3。

比較特別的是加勒比地區有針對ALDFG的金融商品。加勒比地區特別容易受到不利天氣事件的影響,熱帶風暴和颶風的強度和頻率都在增加,除了造成漁業基礎設施受到嚴重破壞外,連帶影響漁民未來生計。加勒比巨災風險保險基金 (Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, CCRIF) 於2019起推出了加勒比海洋和水產養殖永持續基金(Caribbean Oceans and Aquaculture Sustainability Facility, COAST)。COAST 承保惡劣天氣造成的損失以及漁船、設備和其他基礎設施的直接損壞。CCRIF在2019以及2020 於格林納達和聖盧西亞兩個試點國家提供 COAST保險方案。

臺灣為全球漁業規模涵蓋最廣的國家之一,多元彈性的漁業方法,在不同尺度的漁業行為、作業水域文化背景多有涉略。若我們在「漁具設計、法規管理、推廣行動」等面向參考減緩ALDFG的成功案例;亦或了解他國困境,依照臺灣優勢做出環境回饋與社會貢獻均是臺灣在發展永續海洋可著力之處。

照片: 筆者請教ISSF的報告人Dr. Gala Moreno,有沒有同時請漁業科學家評估Jelly-FAD跟傳統集魚器在捕魚效率上有無差別?已以便更好說服業者使用。

「我說垃圾,你說清除!」,來自巴哈馬塑膠移除非政府組織(Bahamas Plastic Movement)的Kristal Ambrose,在開幕講台上充滿節奏感的信心喊話。Ambrose笑容滿面,露出潔白牙齒,用無比堅毅的神情說:「打擊海洋垃圾,我們不會放棄,也不能放棄」。這場開幕式的專題演講,激起大家滿滿的熱情。

海洋垃圾無國界,第七屆國際海廢大會(The Seventh International Marine Debris Conference, 7th IMDC)於2022年9月在韓國釜山舉辦。國際海廢大會是全球最具規模的海洋廢棄物研討會,最初由美國國家海洋和大氣總署 (NOAA) 於 1984 年召開,後來升級為由聯合國環境規劃署 (UNEP) 與 NOAA 共同主辦,而今年第七屆大會則首次移師到韓國舉辦。

來自89個國家,包含政府部門、學術界、產業界、民間私部門、教育單位等共900多人,為了海廢而齊聚一堂。在線上會議興起的後疫情時代,此次海廢界的盛大聚會,更突顯各方對抗海洋廢棄物的決心,促成跨國界與連結彼此的實際行動。除了科學和專業知識的技術場次之外,還有海廢藝術、場外展覽等周邊攤位,促進在海廢議題下多元視角的國際交流。

透過近一年的策劃,7IMDC最終擬定九大主題:

(1)監測

(2)研究

(3)技術與創新

(4)教育、民眾意識和溝通

(5)法規、法律和政策

(6)循環和廢棄物管理

(7)經濟、金融和私部門參與

(8)海洋來源的海廢

(9)國際合作

共收錄110場次口頭報告和234張海報,其中,以研究、監測與法規政策場次最多。本文著重國際間在政策規劃、創新科技的發展經驗,以及周邊趣事與大家分享。見賢思齊的同時,分享臺灣在這股抗廢洪流中,如何將臺灣的藍色價值帶入國際視野。

7IMDC研討會來到被我們戲稱為臺灣旗津(?)的海雲台,第一個晚上因為颱風過境風雨交加,一早主辦單位通知大家,雖然釜山會展中心會照常開幕,但還是建議大家在線上參加開幕式就好。但這是湛第一次參加國際研討會,颱風也慢慢遠離,牙一咬還是出發去釜山會展中心參加開幕!

開場的流程大概是主辦單位講話、協辦單位講話、地主國講話、JYP藝人打招呼,演員打招呼(一位漂亮的釜山出生女演員);接著是一場現場海洋廢棄物交流的對話。對話由UNEP代表主持,菲律賓外交部、塞舌爾農業、氣候變化和環境部、加勒比環境計劃卡塔赫納公約秘書處和國際商會永續發展負責人一起討論關於區域間、國家行動的海洋廢棄物行動經驗分享。

本次研討會湛藍海洋聯盟由創辦人(右)陳思穎,與海洋社會科學家(左)廖君珮,將發展歷程帶去大會分享報告。

大會周邊展攤。

放眼國際,建立一致的海洋廢棄物監測方法,確實能發揮監測和評估的作用。例如NOAA 的海廢監測方法,近十年美國各地依據相同的方法來評估當地的海廢量,這些數據影響了從地方社區到國家的海廢治理政策。

東北大西洋的海洋廢棄物研究,也在大尺度範圍下發揮長期海廢監測的效果,讓歐洲建立完整的、跨國界的海岸與海底垃圾數據,進一步擬定區域的行動計畫。在亞洲,韓國透過公民科學進行長期的海灘垃圾監測,證明韓國在漁業廢棄物管理的政策有發揮成效。儘管上述成功案例展現了一致的海廢監測方法帶來的優點;但是在不同區域或社區的海廢治理資源與背景不盡相同,在實務上仍需因地制宜。例如海洋保護協會(Ocean Conservancy)的越南分部,在調查當地河流廢棄物時,因為河川地形以及志工資源的限制,無法在監測頻率與尺度上達到與美國同樣的標準,因此重新設計與標準化監測方法。

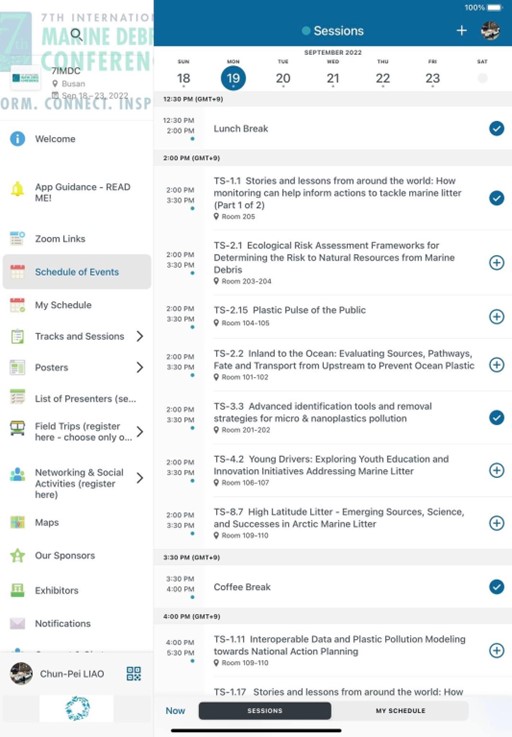

第一天主要在「全球經驗分享:監測如何幫助為處理海洋垃圾的行動提供有助益的資訊」 (TS-1.1 Stories and lessons from around the world: How monitoring can help inform actions to tackle marine litter)。

同樣來自臺灣的澄洋環境顧問也分享從科學角度在海廢監測上主動出擊,利用漂流木片了解高人口密度河川下游的漂浮垃圾動態。講者胡介申說:「我撿了二十多年海廢,終於可以在沒有罪惡感的情況下朝著大海丟東西,感覺真好!」,會場上大家都會心一笑,則是有趣的橋段。

第一天聚焦目前全球在海廢清理浪潮下,各區域的執行概況。該場次旨在探討政府和組織在制定或調整海廢監測計劃時面臨的需求和挑戰,以了解我們如何更好地分享相關技術與如何將海洋垃圾觀測整合到更廣泛的環境監測計劃中。

研討會紀念品:樂扣樂扣的馬克杯、快篩試劑 (檢測完會給你的名牌上打一個洞)。

海報專區,瓦楞紙版,本次大會後將會循環利用。

科技發展只是解決目前嚴重海廢問題的手段之一,如何進一步蒐集資料,影響政策與管理措施,提升社會大眾意識,未來還需多管齊下。目前全球各種海廢清理技術蓬勃發展,從各尺度(巨型垃圾到微型塑膠)、到各場域(河川、湖泊、大洋)等,在預防與移除海洋廢棄物的發明已多達上百項專利。然而海洋廢棄物的處理沒有靈丹妙藥,唯有減量而已。雖然應優先考慮源頭減量的解決方案,但仍得將清理作為一種管理工具,以減少存在於環境中的海洋廢棄物與污染。

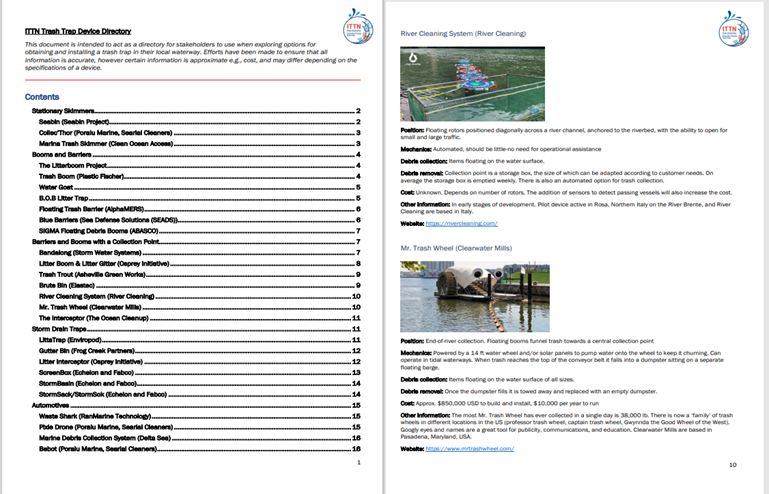

來自全球最著名的幾個創新海廢攔截器團隊,一一在現場大方分享。Seabin™ 基金會認為民眾是上游垃圾問題和海洋塑膠污染之間的必要防線,這次他們帶來他們在雪梨港的經驗,如何透過海廢垃圾桶的設置,持續進行數據監測和社區參與。而The Ocean Cleanup旗下造價不斐的河流塑膠攔截器Interceptor™ 則說明他們的設計與改裝過程,與作為污染清除裝置和固定式河流監測站的適用性。多倫多大學垃圾研究團隊和海洋保護協會,則建立國際海廢收集器網絡,希望讓創新科技更公開透明,並鼓勵網絡成員提交海廢資料,為全球政策做出更好的貢獻,最終連接地方的解決方案,來共同應對全球塑膠污染。臺灣的湛鬥機於會後也獲邀加入該網絡。

本次湛藍聯盟被「TS-3.4 海洋垃圾清理技術:對抗海廢、收集數據和提高意識」收錄並分享。海洋廢棄物的處理沒有靈丹妙藥,唯有減量! 例如減少廢物、廢物管理和清理等管理措施! 儘管源頭減量的解決方案應優先考慮,但目前需要將清理作為一種管理工具,以減少污染和持續存在於環境中的廢物量。解決海洋垃圾的相關技術正雄心勃勃在全球範圍內出現。

全球範圍內已經開發了許多垃圾收集裝置,並且在世界各地使用中,積極收集和轉移水環境中的廢物。在本場次,主要透過展示全球減少廢物和協助清理的工作,以及數據收集和意識方面的有效性來突顯世界各地安裝垃圾收集器的價值。

海洋塑料碎片威脅著生態系統、人類沿海經濟產業、食品安全和質量、人類健康,並導致氣候變化。臺灣身為世界上漁港密度最高的國家之一(6/km)。為了切斷海洋漂浮物從海岸到海洋的旅程,我們開發了創新技術,並與不同的利益相關者一起實踐。傳統清潔方法面臨諸多挑戰,包括高度依賴人力、清潔船隻清潔成本高、清掃機動性差、化石燃料燃燒造成空氣污染以及碳排放量高。

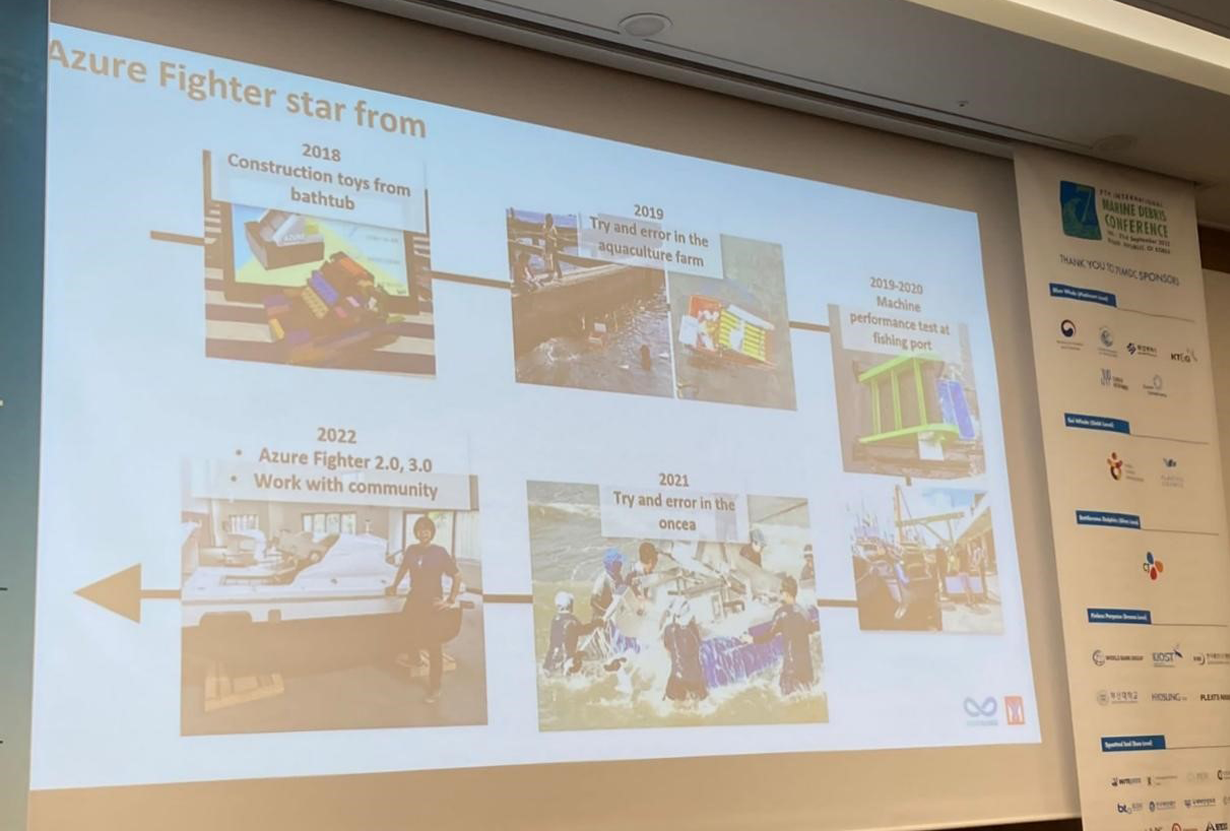

湛藍海洋聯盟是結合創新科技與社會設計,並以智慧的方式潔淨海洋。運用兼具遙控與自動駕駛之全電式湛鬥機進行海漂垃圾的清潔。串聯產業、政府與民間組織共同推動環境永續。湛鬥機(Azure Fighter)是遙控雙體載具,全長3.8公尺,一次可以撿起100公升的漂浮垃圾。湛鬥機適用於各式水環境,包含港口、運河、湖泊、水庫和池塘。最高時速達到10公里/小時,充電5小時達到8小時有效使用。為減少碳排放,電源採用電池,系統電源採用鉛酸電池,導航電源採用NCA鋰電池。在湛鬥機的設計和測試過程中,同時透過採訪當地居民的方式分析了碎片的季節性組成並確定其來源。我們還努力提高數據透明度,為海洋垃圾治理做出貢獻。為了加強回收和循環經濟,與回收行業合作將收集的海洋垃圾再製利用。為提高市民的環保意識,我們亦提供環保教育服務。為促進社區參與,我們制定了志願者招募計劃,並為志願者提供支持和培訓。我們堅信,不僅要開發創新技術,還要與利益相關者合作,才能採取更好的行動來防止碎片進入海洋。

這場會議裡,臺灣湛藍海洋聯盟與大家分享湛鬥機發展五年的心路歷程,以及示範港的階段性目標。同時特別感謝陽明海運、義美、森崴能源、中華電信、台灣水泥等企業單位致力於海洋環境保護,攜手與湛藍海洋聯盟共同投入海洋環境清理計畫,為海洋垃圾移除貢獻長遠之力量,並協助臺灣在地漁港建置系統性之海漂垃圾移除方案。

會後交流時,發現已經是海洋清除機器典範的Seabin,一開始也是篳路藍縷。當地政府認為,海洋廢棄物是民眾和產業本來應該自行負擔的責任,而無法出資支持雪黎港的示範計畫,Seabin自籌經費去執行,透過一步步與周邊學校以及社區建立合作連結後,才帶動市政府的支持。藉由該案例,我們可知創新科技的發展,除了捉襟見肘的困境外,需要有策略性的規劃,才能達到科技帶動民眾參與,進而達到有效改善海洋環境的目的。

團隊成員與目前全球海洋垃圾清運器發展最前沿的國際團隊代表交流。

「TS-3.4 海洋垃圾清理技術:對抗海廢、收集數據和提高意識」場次講者

國際海廢收集器網絡:連接地方的解決方案以應對全球塑料污染 (多倫多大學垃圾研究團隊和海洋保護協會)

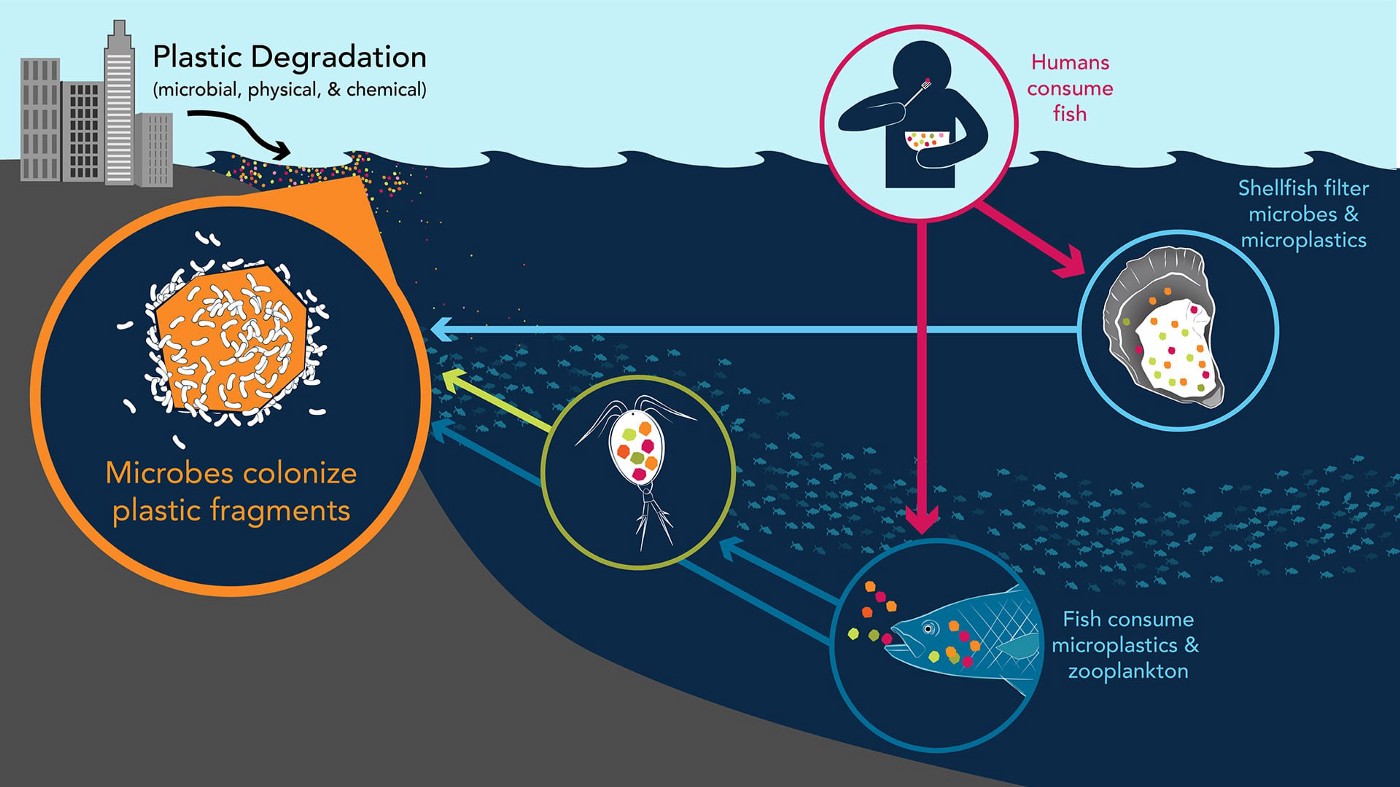

塑膠微粒(Microplastics,MPs),泛指小於 5 毫米(5 mm)的塑膠碎片,依照來源可分為初級與次級塑膠微粒。

常見來源是塑膠原料顆粒(plastic pellet),通常是工廠生產時為了製作更大的塑膠產品,或是製成微珠放在化妝品、牙膏等裡面。

塑膠製品經過太陽、風、海浪等大自然的力量分解成的碎片。衣服中所使用的合成纖維、尼龍等,在洗滌後產生的微小細絲也屬於次級塑膠微粒。在這片塑膠濃湯的海洋中,成了源源不絕的次級塑膠微粒的產地。

2015年即有研究提出塑膠微粒能被分解成更小顆粒的假設,隔年即有證據指出,經過一段時間的UV光照後,塑膠微粒會被分解成需要顯微鏡才能看見的奈米級微粒(Nanoplastics, <1 µm)。這些奈米塑膠,體積更小,更容易吸附在不同分子上面,2022年科學家也在南北極區發現奈米塑膠,而這些更細小的奈米塑膠對人體的危害以及存量仍須更多研究數據來佐證。

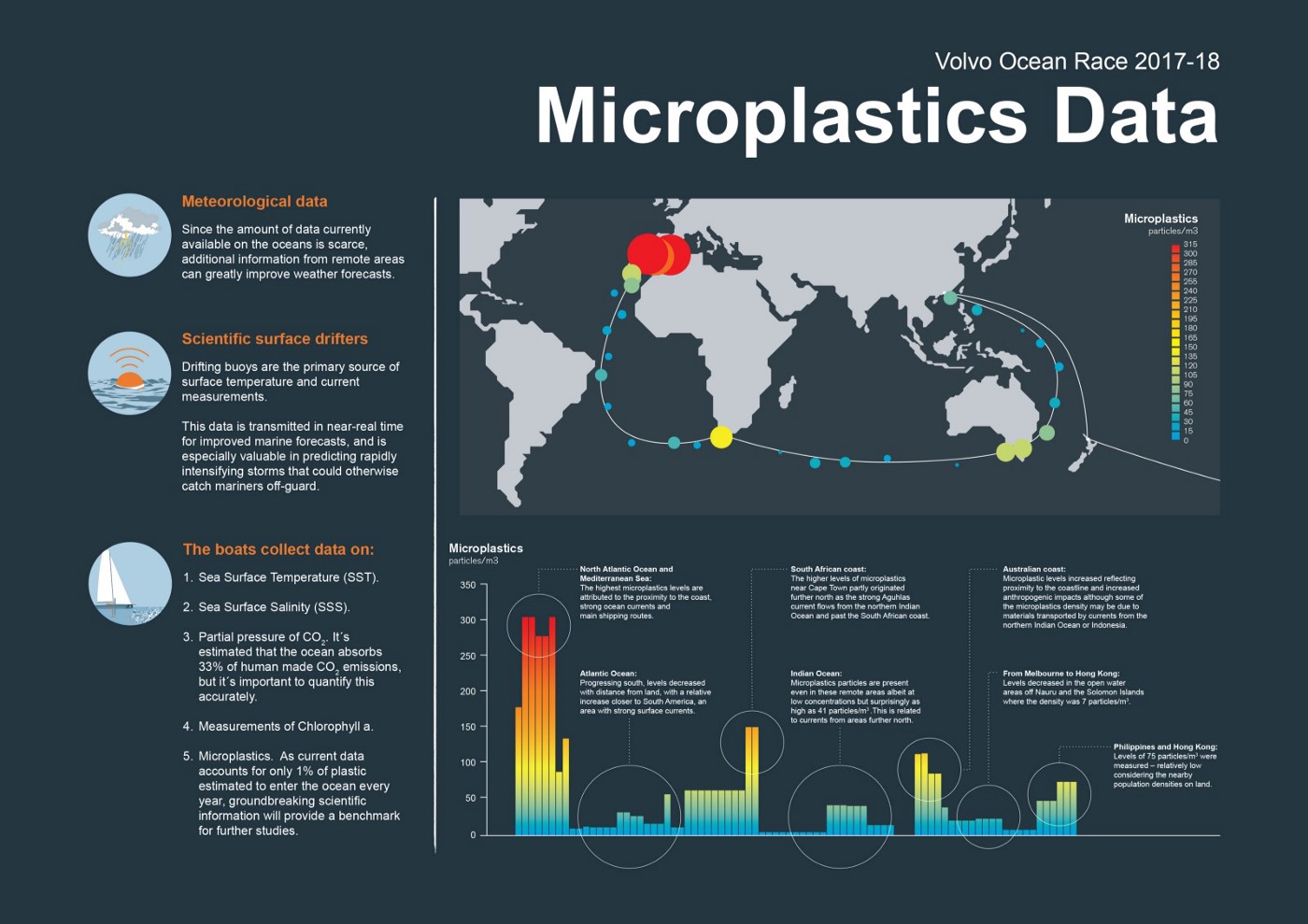

2018年,塑戰號(Turn The Tide On)代表聯合國環境署「清潔海洋」的科學計畫,參與環球帆船賽(Volvo Ocean Race),為期八個月的航行並收集塑膠微粒資料,結果發現越接近大城市的沿岸地區,塑膠微粒的濃度越高,而海洋中淺層的塑膠微粒估計高達24兆個。

美國大氣總署(National Oceanic and Atmospheric Administration,NOAA),也將這些無所不在的塑膠微粒,做了全球資料庫 — — 塑膠微粒的世界。

近期許多研究將塑膠微粒檢測方法標準化,不僅能揭露這些肉眼看不見的塑膠微粒,並產出可信度高且能相互比較的數據,協助公務單位制定更完善的規範。

美國加州政府2022年通過塑膠微粒相關政策,透過海岸背景調查並定期監測,來制定相關法規限制,減少這些塑膠微粒流入大海,同時以環境教育預防更多塑膠污染。

2018年開始,臺灣擴大管制購物塑膠袋,2020年底發布「臺灣海洋廢棄物治理行動方案」第二版,不過在塑膠微粒的部分,法規只有管制初級塑膠微粒,次級塑膠微粒則無特別規範,未來我們會持續追蹤報導有關塑膠微粒的管制政策。

2021年11月在Glasgow舉辦的聯合國氣候峰會(COP26),讓各國的減碳政策達成共識是本次會議最主要的目標,然而各國的能源政策、經濟貿易、政治等因素,也會影響到各領導人在會議裡所提出的承諾, 在開幕日當天安排了許多有受氣候衝擊的島國代表演講,也是希望透過這些實際被影響到的人們,帶給與會者更深的體悟。使會議主要朝著四大方向討論協議時,各國願意在氣候行動做出更要求己身的妥協。

本次COP26重點方向

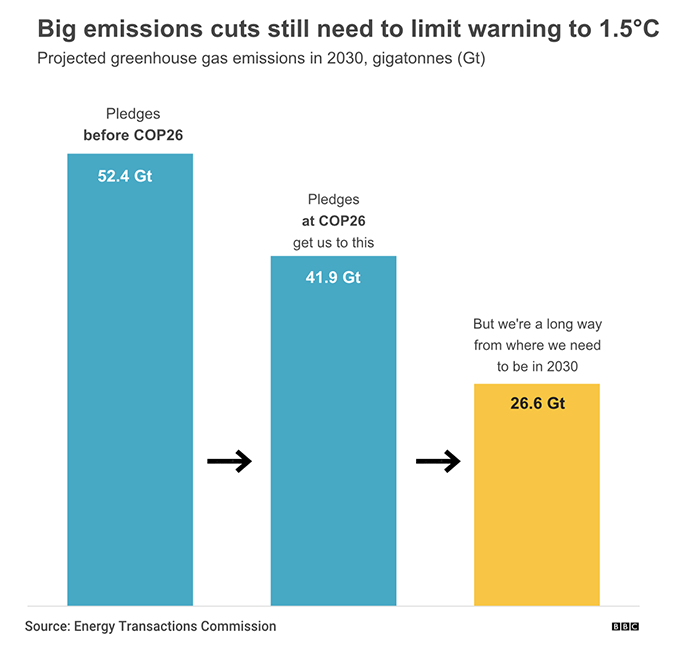

依照會議中各國所提出的國家自訂貢獻量(Nationally Determined Contributions, NDC),希望在2030年時碳排會減少45%,以朝著巴黎協議的目標 — — 溫度上升控制在1.5ºC。儘管最後煤炭協議由最初的逐步淘汰變成逐步減少,但這也是首次各國簽署關於煤炭的協議,更多資訊請參考COP26 首次達成世界燃煤協定。

透過保護甚至恢復自然環境棲地、聚落,金援受氣候變遷影響嚴重的國家,針對氣候變遷各國需制定適應的方針。

資金調度更是這場國際會議的重點,2009年COP15會議中,已開發國家承諾在2020年時,每年以1000億美元幫助在開發中國家在能源轉型的過渡期,然而,2019年統計僅能調度796億的氣候資金,因此本次會議主席Alok Sharma邀請加拿大與德國一同承諾,氣候資金在2023年將達1000億美元,並逐年增加氣候資金。這些氣候資金不僅幫助受氣候變遷影響嚴重的國家,另一方面,也能推動開發中國家更願意使用乾淨能源,為能源轉型提供一大助力。

國與國之間或是政府與民間企業的合作,如果都能達成國家自訂貢獻量,朝著淨零目標(Net Zero),將會為碳市場找到一個解方。

如何盡一份心力?

1. 關注加入RE100的臺灣企業發展

RE100為氣候組織(The Climate Group, TCG)與碳揭露計畫(Carbon Disclosure Project, CDP)於2014年合作成立的全球再生能源倡議行動,邀請全球企業公開承諾100%使用再生能源的目標。

目前已有300多家企業加入會員,臺灣總部會員已有13家,透過RE100不僅能知道哪些臺灣企業或是國際企業的綠電政策,藉由臺灣綠電市場報告也能了解會員企業的再生能源使用比例、綠電市場的主要目標,朝著2050年100%綠電發展。

2. 2050淨零排放相關政策

目前臺灣的碳管制措施以及低碳到淨零的策略以國營事業(台電、中油、中鋼)為主,詳細相關資料可在經濟部網站查詢,臺灣政府每三年會發布溫室氣體排放清冊報告,可以主動追蹤目前溫室氣體總排放量,也可以注意排放量有沒有下降。

3.主動了解更多氣候相關議題

科技部成立的『臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台計畫』(TCCIP),不僅提供氣候數據,還有許多科普新聞,甚至提供聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)於2021年8月9日公布氣候變遷第六次評估報告最終版草案的中文版。

這場會議討論主軸圍繞將溫度上升控制在1.5ºC,但真的能順利執行嗎?

依照現階段COP26會議中各國提出的NDC推估,2030年世界仍會排放419億噸的二氧化碳,因此溫度上升約2.4ºC (上圖中間藍色柱狀),距離目標溫度上升1.5ºC ,仍多了153億噸。所以唯有各國遵照自己提出的承諾,NDC才更有可能往右邊方向修正,如同COP26主席Alok Sharma呼籲:

“Unless we honour the promises made, to turn the commitments in the Glasgow Climate Pact into action, they will wither on the vine”

今年1月份Alok Sharma在英國王家國際事務研究所(Chatham House)發表演講邀請全球繼續關注氣候議題,也再次向大眾呼籲遵照NDC與氣候資金到位的重要性,一起來觀賞:

湛團隊要謝謝#能元電池的贊助,讓湛鬥機的碳排降低,以乾淨的能源潔淨海洋。

撰文者:陳韋廷

參考資料:

COP26目標

COP26:氣候變化、淨零排放目標和達到目標的七條路

趙家緯/格拉斯哥氣候峰會紀事:COP26對台灣帶來什麼啟示?

From words to deeds: What next for climate action?

COP26: New global climate deal struck in Glasgow

Mr Sharma’s speech at Chatham House as we build on the success and commitments made in Glasgow

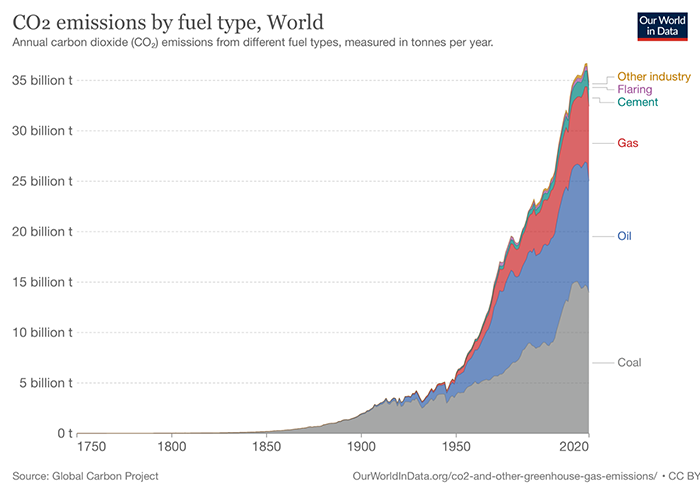

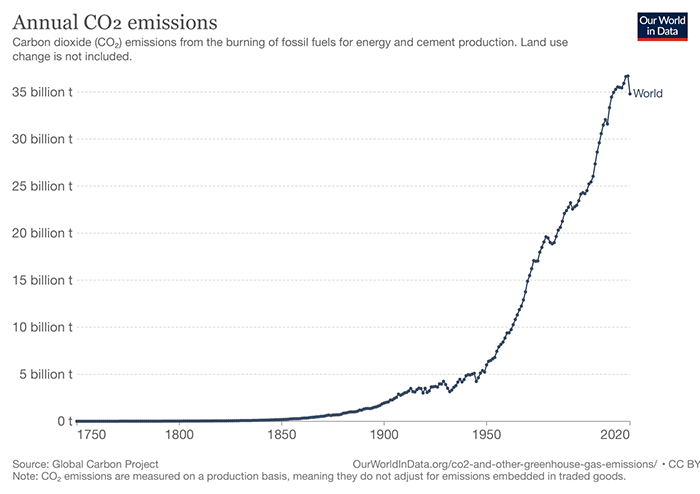

英國早在18世紀因為工業化而開始大量使用煤炭,19世紀歐洲與美國也加入,20世紀有更多國家開始使用,使得燃煤的碳排大增,1913年二氧化碳排放量約為3280萬噸,美國就佔了近四成,當時的世界,煤炭作為主要的能源,應用在工業、發電、火車動力等。隨著石油、天然氣的開發,開始有其他的替代能源,近年來再生能源(風力、太陽能等)比例也開始增加。然而,即便有不同的能源,直到現在燃煤所產生的二氧化碳排放量仍佔總量四成(下圖灰色區域),年排放量達1.4億噸。

為什麼『煤炭』需要被逐步淘汰?

全世界利用煤炭產生的電力約佔四成,燃煤發電廠的成本低,且比起石油與天然氣較穩定安全,但是燃煤所釋放硫化物和氮化物等將造成空氣污染,且會產生大量溫室氣體(甲烷和二氧化碳),根據美國能源局分析該國單一發電廠數據顯示,利用煤碳、天然氣、石油發電,天然氣可供電量最高,其次為煤炭,石油最低,但若比較產生的二氧化碳量,燃煤最高,同樣產出1千瓦電量,燃煤排出的量為天然氣的2倍多。這也是為什麼煤炭雖然成本低廉,但如果將溫室氣體的成本加進去的話,煤炭反而是需要優先被淘汰的能源原料。

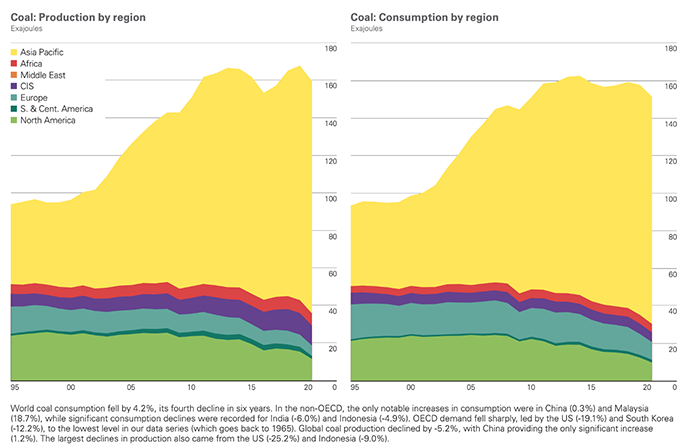

煤炭協議在2021年聯合國氣候峰會(COP26)難達成共識?

燃煤發電價格低廉,多數國家在發展前期會因成本考量,優先選擇燃煤發電,而現今已開發國家(歐美地區)許多燃煤發電廠屆齡使用年限,但隨著不同能源的發電技術漸趨成熟,加上環保意識抬頭,建造新的發電廠時候,較願意去使用煤炭以外的其他選項(天然氣、或是其他再生能源如太陽能、風力等)。由下圖中看世界各地的煤炭使用量,目前亞洲(黃色區塊)和北美(淺綠區塊)為前二大使用量,近幾年,北美地區包含加拿大、美國因為政策改變,以及上述原因,煤炭使用量開始下降。亞洲則是還在增加。

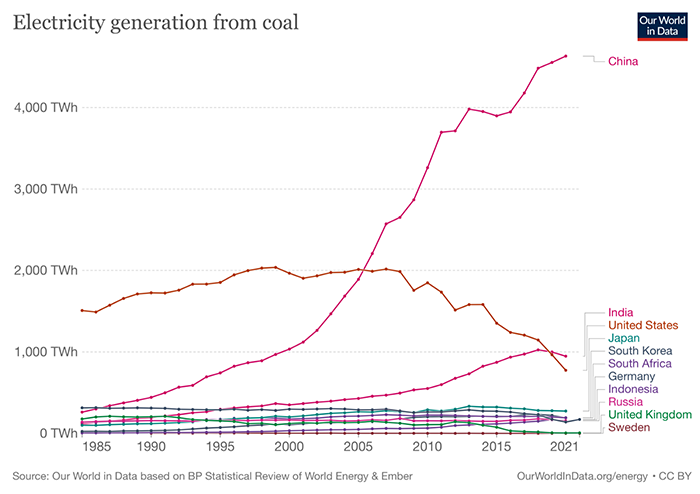

至今,有些國家仍仰賴煤炭發電,煤炭發電量前幾名:中國、印度、美國、日本、南韓、南非,如下圖 。美國現在仍服役中的燃煤發電廠,大部分於1970、1980年代建造,皆達到使用年限,2022年,美國預計會將國內85%的燃煤發電廠關閉,包含位於俄亥俄州全美最大的燃煤發電廠,並會將太陽能發電提高至該國總供電量的一半。

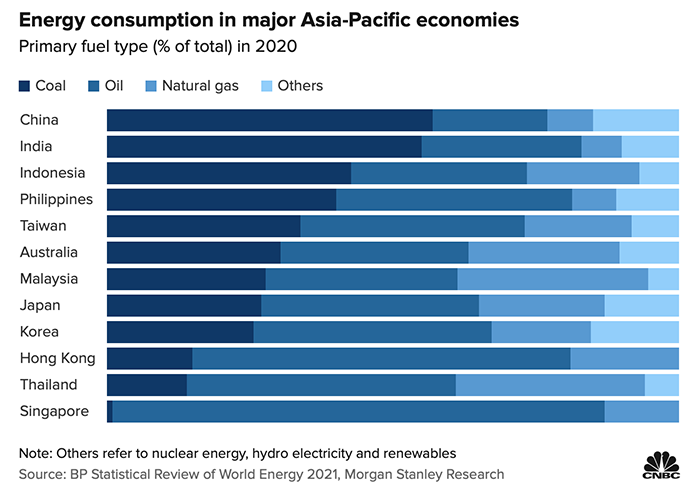

在亞洲地區,中國與印度的供電燃料,煤炭佔了一半以上(如下圖),與歐美地區相比,燃煤發電廠使用年齡較低,距離使用年限有較長時間,所以在這些地區更不易被淘汰,使得煤炭淘汰的協議在COP26很難達成共識。

在其他地區,非洲煤炭使用率不及亞洲與北美,但是該地區90%以上的電力為燃煤供電,在達成共同協議上也會有一定困難度。

目前全世界依舊有8500個燃煤發電廠正在運行中,在開發中國家仍有增建的計畫,整個世界近四成的發電量所造成的溫室氣體是不可逆的,因此在氣候行動中,利用替代能源發電,讓各國的煤炭使用量逐步減少/淘汰,一定能有效減少二氧化碳排放量,COP26首次達成各國對明確減少煤炭使用的書面協議,這也凸顯出在本次會議中燃煤協議的重要關鍵性。

撰文者:陳韋廷

參考資料:

親愛的湛友,

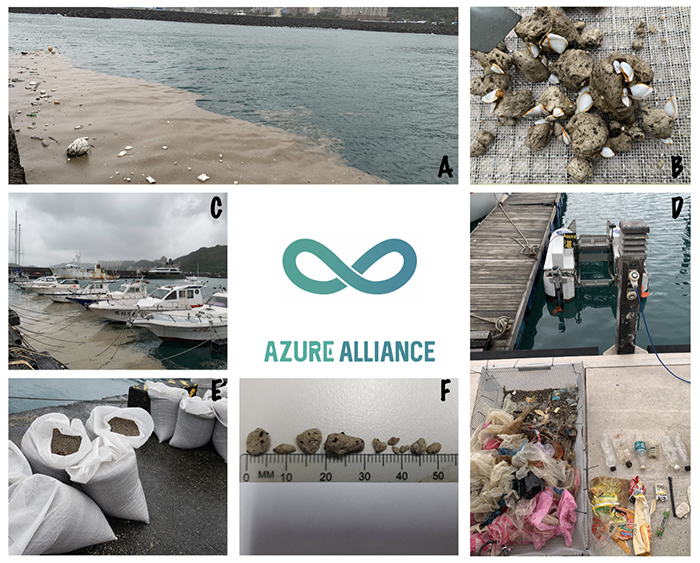

2021年8月日本小笠原群島海底火山噴發,噴發的火山浮石隨著海洋洋流漂浮,10月份的時候陸續有媒體報導沖繩有大量浮石入侵港口,台灣,就是洋流輸送的下一站,海面上大量的浮石覆蓋,可能會造成海龜的誤食,在航道內的浮石也會影響船隻航行,湛團隊在12月的時候主動聯絡基隆市政府,一同加入清理浮石的行列,感謝基隆市政府,讓湛鬥機能在碧砂漁港試著清理浮石,由於浮石的大小不一,我們也為湛鬥機換上不同孔徑的撥耙。

換上新撥耙的湛鬥機@碧砂漁港

2021年8月日本小笠原群島海底火山噴發,噴發的火山浮石隨著海洋洋流漂浮,10月份的時候陸續有媒體報導沖繩有大量浮石入侵港口,台灣,就是洋流輸送的下一站,海面上大量的浮石覆蓋,可能會造成海龜的誤食,在航道內的浮石也會影響船隻航行,湛團隊在12月的時候主動聯絡基隆市政府,一同加入清理浮石的行列,感謝基隆市政府,讓湛鬥機能在碧砂漁港試著清理浮石,由於浮石的大小不一,我們也為湛鬥機換上不同孔徑的撥耙。

碧砂漁港景象與湛鬥機收集成果

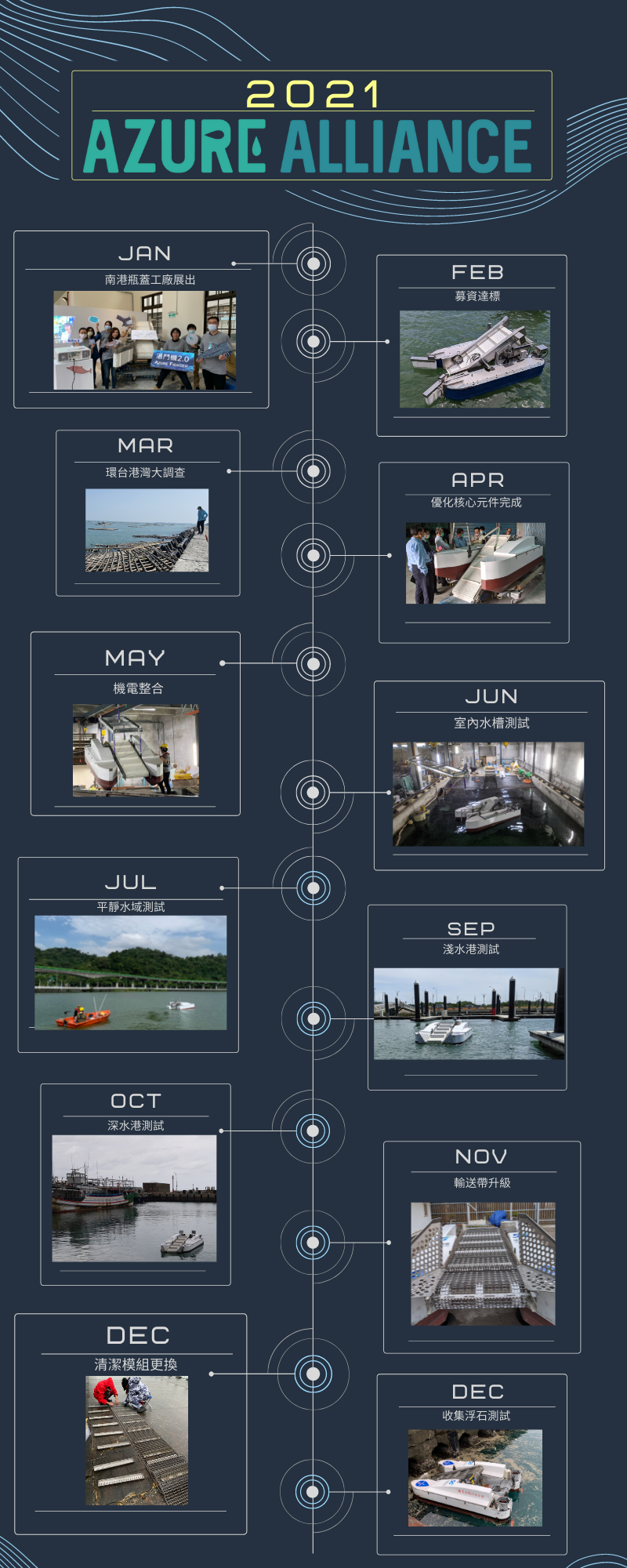

2021年是湛二代機發展很關鍵的一年,一起來回顧湛團隊2021事蹟:

1月:歷代湛鬥機在南港瓶蓋工廠為期一個月的展出

2月:募資達標,湛鬥機優化元件、船體結構修正

3月:募資回饋品寄送、環台港灣調查,確認港口區域產業別與垃圾型態

4月:屏東驗船完成,湛鬥機運回台北,採購料件安裝

5月:湛鬥機機電整合元件完備

6月:室內水槽進行機構驗證

7–8月:大湖公園戶外平靜水域測試、通訊驗證

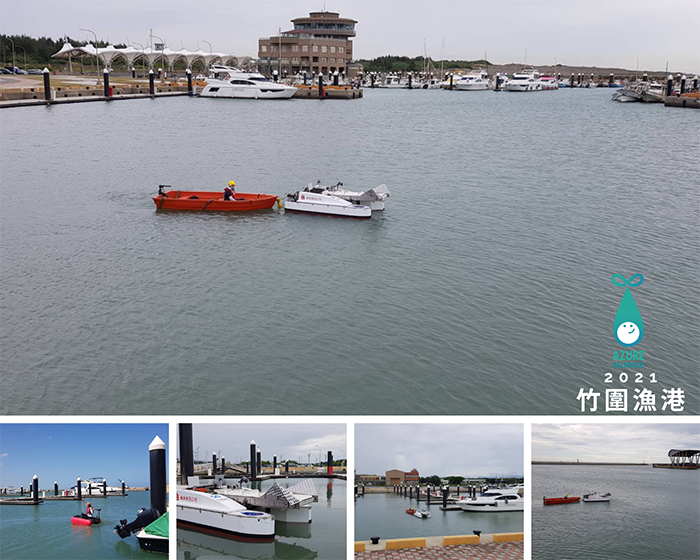

9月:淺水港測試(竹圍漁港)

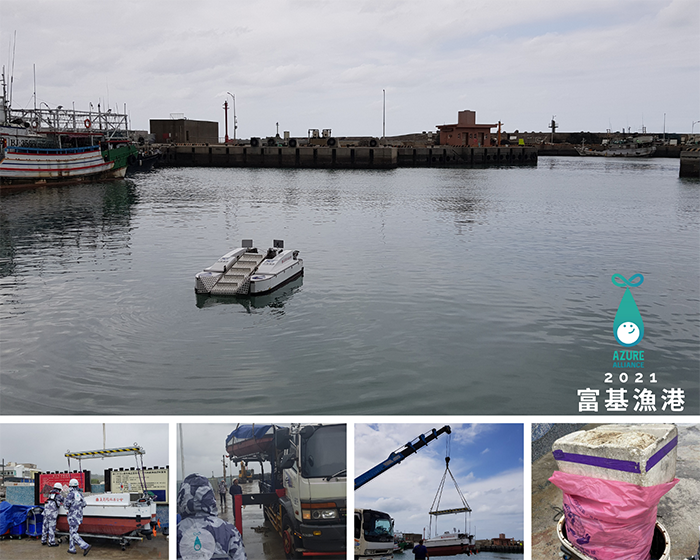

10月:深水港測試(富基漁港、鼻頭漁港)

11月:輸送帶升級

12月:碧砂漁港火山浮石收集測試

2021年,湛團隊很幸運的拿著群眾募資的資金,往當初設定的目標前進,竹圍漁港,是湛鬥機的母港,謝謝桃園市政府一路以來的相挺,當我們打造出第一個示範港,我們可以在此向大眾展示理念,展示出我們的清潔方案,為海洋永續找到一個解方。

最後再次感謝5367位湛友的支持,2021年有你們的支持與鼓勵讓我們走到現在,2022也請繼續陪伴我們,各位湛友,我們下期見!

親愛的湛友,

11月初湛鬥機深水港測試結束,從鼻頭漁港回到竹圍漁港,經歷這些測試,機器上不免留下經歷的痕跡,除了系統上持續微調之外,將元件升級成更適合在港口運作,原本人工擴孔的方式增加塑鋼輸送帶的疏水性,幾趟測試發現輸送帶有斷裂,為了增加輸送帶的耐候性和疏水性,我們以304不鏽鋼材質取代原有的輸送帶,前端的新設計取代舊有的Y字型擋板,讓湛鬥機不怕碰撞,可以更勇敢地收貼邊垃圾,增加能清掃的港面空間,讓我們一起觀賞測試影片。

10/18開始在深水港測試,隨著東北季風的開始,也是我們對氣候的考驗,不僅是湛鬥機需要頂風破浪,機組人員在惡劣天氣中駕駛也是一項挑戰,首先來到富基漁港測試湛鬥機航行狀況。

今年聯合國氣候變遷大會cop26,各國承諾燃煤排放減少、甲烷排放減少以及擴大乾淨能源,雖然台灣並未受邀,但身為地球的一份子,我們能做什麼?

臺灣湛藍海洋聯盟榮幸受邀擔任『向100年的TCC報告 — — 承擔・行動・新的地平線』發佈會的與談人,執行長與董事長張安平先生、政治大學別蓮蒂教授展開對話。

永續未來,在台泥董事長張安平先生的心目中是碳的循環再利用,而在執行長的眼裡,是湛藍的大海。水泥是一個高碳排產業,為了達成自己目標的永續未來,張安平董事長提供了三元鋰電池,讓湛鬥機有乾淨能源的選擇,而吃電的推進器碳排放是燃油的1/5,在能力範圍之內,我們得已更靠近永續,很感謝董事長以電池支持海洋垃圾移除計畫。

這個月有幸回到台大海洋所演講,向熱愛海洋的年輕研究學者們,分享團隊的初衷以及為海洋貢獻的另一個選項,此外我們也到台中女中、西岐國小、龍津高中演講,環境教育是湛希望能在有餘力的時候亦能推廣的事,無論對象是誰,唯有當大眾對海洋多一份關注,我們離湛藍的大海才能更近一步。

再次感謝各位湛友們的支持,我們下期電子報見!

聯合國氣候峰會,各國領導人的決策是大家關心的焦點,世界是否朝著共同目標前進?地球暖化是否有可能減緩?透過網路串流以及臺灣媒體的報導,湛為這次議題做一個專題,希望更深入了解這個會議內容,並分享給更多關心環境的人。

開幕日當天,有許多演講想告訴各國領導人此次會議的決策是非常有影響力,不僅是對整個地球,還有未來下個世代,本次想分享Brianna Fruean在開幕日的演講,她來自薩摩亞,一個南太平洋上的島國,她呼籲各國的領導人,In the Pacific we are not drowning we are fighting!

讓各國的減碳政策達成共識是本次會議最主要的目標,然而各國的能源政策、經濟貿易、政治等因素,也會影響到各領導人在會議裡所提出的承諾。

臺灣能做什麼?

雖然本次會議台灣官方代表未被邀請與會,政府仍提出「2050淨零排放」的減碳策略,為全球盡一份心力,而身為公民的我們也要更了解世界的走向,並監督政府對減碳目標的執行力。

然而全球暖化到底多嚴重又導致了什麼氣候問題呢?為什麼要控制二氧化碳排放量?各國能源政策又會造成什麼影響?

根據持續進行中的大氣科學研究數據可以確定地球整體環境還在惡化,Our World In Data報告指出1750年後,全球二氧化碳總排放量不斷上升,2021年因為covid-19疫情才有稍微降低。

以各國二氧化碳排放量比較,中國、美國、歐盟、印度超過全球排放量的一半,但是氣候變遷會影響全部國家,若中、美、歐、印能遵循此次會議的共識,將會是減緩地球暖化速度的一大助力。

造成全球暖化的溫室氣體不止二氧化碳,若以溫室氣體的排放量來看,1970至2019年間,總排放量依序為化石燃料產生的二氧化碳、甲烷、LULUCF*產生的二氧化碳、氧化亞氮、氟化氣體。

*土地利用、土地利用變化及林業 LULUCF : Land Use, Land Use Change and Forestry

*氟化氣體F-gases : 氫氟碳化物HFCs、全氟碳化物PFCs與六氟化硫SF6

更多有關溫室氣體資訊請參考修訂版國家溫室氣體排放清冊指南 (IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)

根據聯合國政府間氣候變遷專門委員會(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)的第六次氣候變遷評估報告(AR6 Climate Change 2021),自1850年來溫室氣體導致全球溫度上升,人為活動為主因,也就是下圖灰色區域。

舉辦COP是希望世界各國能攜手減緩溫室氣體的排放,但是現況並未與巴黎協定(Paris Agreement)的目標*同步,因為各國的經濟與工業發展程度不一,進而影響在本次會議中的談判策略。

聯合國環境規劃署報告指出,在各國2021年8月前的減碳政策下,預估2030年溫室氣體的碳排放量,都超過將全球暖化控制在1.5至2 ºC 範圍的二氧化碳排放量(下圖左區塊為遵照2010年政策、現今政策、提出無條件及有條件的國家自訂貢獻量*時2030年全球二氧化碳排放量,右區塊為2030年全球上升1.5、1.8及2 ºC的二氧化碳排放量),這也是聯合國環境規劃署希望各國領導人齊聚商議以制定更利氣候的國家自訂貢獻量*的原因。

*全球暖化上升溫度控制在1.5 ºC

*國家自訂貢獻量 NDC: Nationally Determined Contributions

最後讓我們來欣賞cop26開幕日播放的影片,氣候變遷在各地造成極大影響,氣候行動(Climate Action)需要立即執行!

親愛的湛友,

想跟大家宣布一個好消息,10月時我們帶著湛鬥機完成了兩種不同樣貌的港口環境測試,包含2個深水環境(新北市富基漁港及鼻頭港)及1個淺水漁港(桃園市竹圍漁港)。環境測試的目的,是為了理解湛鬥機在第一線運作時,在追逐垃圾的同時是否具備抗風頂流的能力;也是為了測試現有的機構元件,是否能沿用目前的規格或是需要再進行調整。

今年任務致力於優化湛鬥機,而明年的重心將專注於發展示範港,為遭受到塑膠汙染之水域,找出適切的解決方案。

10/18開始在深水港測試,隨著東北季風的開始,也是我們對氣候的考驗,不僅是湛鬥機需要頂風破浪,機組人員在惡劣天氣中駕駛也是一項挑戰,首先來到富基漁港測試湛鬥機航行狀況。

接著我們到鼻頭漁港進行深水港測試,回到湛團隊的起點,不僅有當初協助我們的龍洞85教練,還有B1鼻頭1號無償提供團隊茶水、辦公空間,讓測試中間團隊休息時能有遮風避雨的地方。天空陣歇性降雨,開始發現湛鬥機不完備的地方,大大提升我們的經驗值,水下的塑膠袋、繩索常常纏繞螺旋槳,如何水下障礙排除,這趟試跑讓我們熟練了不少。謝謝鼻頭港鄉親的熱情,在擁擠的馬路上,總用三角錐幫我們留下工作車位,我們在鼻頭漁港更加深了在地合作的可能性,我們也要將這個可能推向臺灣的各個漁港。

測試之餘我們理事帶著小湛鬥機到SOGO參加綠色豐物生活展,希望藉由更多行動,讓大家關注海洋垃圾的問題。另外,10月份湛團隊入選了2021 未來大人物,我們會繼續努力,再次感謝各位湛友們的支持,我們下期電子報見!